UAM avanza en la disminución del dolor en pacientes con Parkinson

En entrevista Beatriz Godínez Chaparro habló de los estudios sobre esta enfermedad

Clara Grande Paz

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) es pionera en México en el estudio del dolor en la enfermedad de Parkinson, que de acuerdo con estudios recientes aqueja alrededor de un 70 y 83 por ciento de los pacientes y en etapas tempranas puede provocar una afectación severa e incapacitante, mientras en fases avanzadas se percibe como el sexto síntoma más molesto.

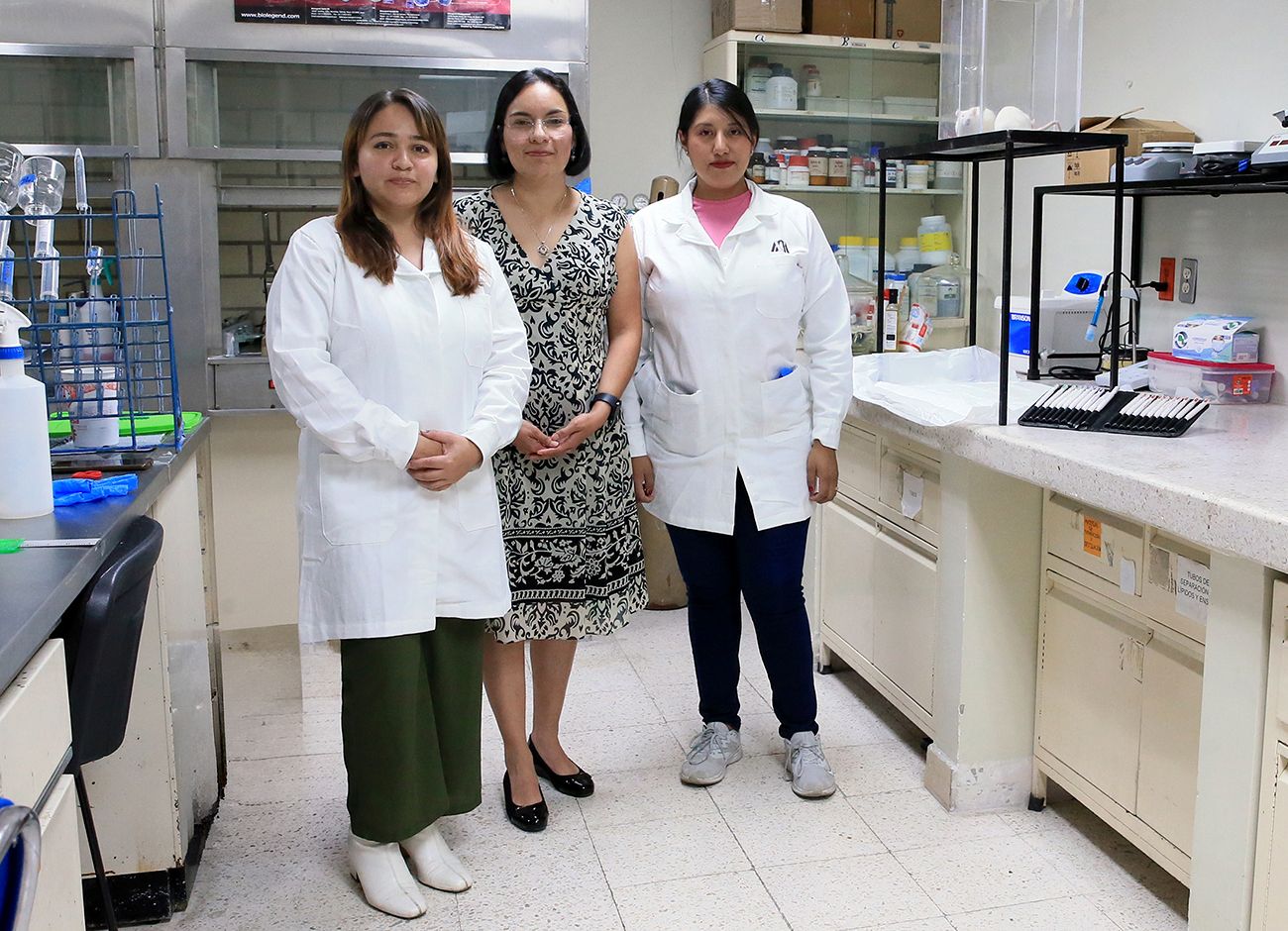

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida y contribuir en la generación de conocimiento en este campo, Beatriz Godínez Chaparro encabeza desde 2016 una investigación en el Laboratorio de Dolor y Analgesia del Departamento de Sistemas Biológicos de la Unidad Xochimilco, a partir del estudio de fármacos que resulten útiles para el manejo de malestares en personas con este padecimiento.

En entrevista a propósito del Día Mundial del Parkinson (11 de abril), reconoció que, si bien el dolor es un problema clínico importante de este mal neurodegenerativo caracterizado por la pérdida de neuronas que producen dopamina, en la práctica clínica los pacientes se enfrentan a médicos que prestan mayor atención a los síntomas motores, bajo el argumento de que es parte de la enfermedad.

Esto también se refleja en los escasos estudios formales que señalen los fármacos útiles para un adecuado manejo del dolor en personas con este padecimiento, así como grupos de investigación enfocados en estas investigaciones.

Sin embargo, el dolor forma parte de los síntomas no motores que incluyen la depresión, deterioro cognitivo, alteraciones del sueño, fatiga y disfunción de la vejiga aunado a los síntomas motores característicos como el temblor en reposo, lentitud en los movimientos espontáneos, marcha inestable y rigidez muscular, explicó.

De acuerdo con la doctora Godínez Chaparro, hasta hace diez años había información contradictoria, no existía una clasificación certera, ni guías para el tratamiento del dolor en la enfermedad de Parkinson y fue hasta el 2021 en un congreso a nivel internacional donde se reunieron diversos especialistas, que se fijó una adecuada clasificación.

El dolor nociceptivo, que se presenta con mayor frecuencia en los pacientes, es de origen visceral y musculoesquéletico originado por posturas anormales, rigidez y acinesia causante de las contracciones involuntarias musculares agudas.

El dolor neuropático, originado por una lesión o enfermedad del sistema nervioso, se caracteriza por hipersensibilidad al dolor en una región localizada del cuerpo o sensaciones agudas a estímulos que antes no provocaban malestar o en su defecto la sensación desagradable se percibe exacerbada.

En el caso del dolor nociplástico no hay una lesión o enfermedad del sistema somatosensorial que lo explique. En la enfermedad de Parkinson a menudo está mal localizado, es periabdominal o difuso y puede cambiar de ubicación con el tiempo.

Con el apoyo de Estefanía González Morales y Jazmín Santamaría Anzurez, en el Laboratorio de Dolor y Analgesia se utiliza a la rata como modelo experimental para inducir la enfermedad de Parkinson, a partir de la destrucción selectiva de neuronas dopaminérgicas mediante la toxina 6-OHDA.

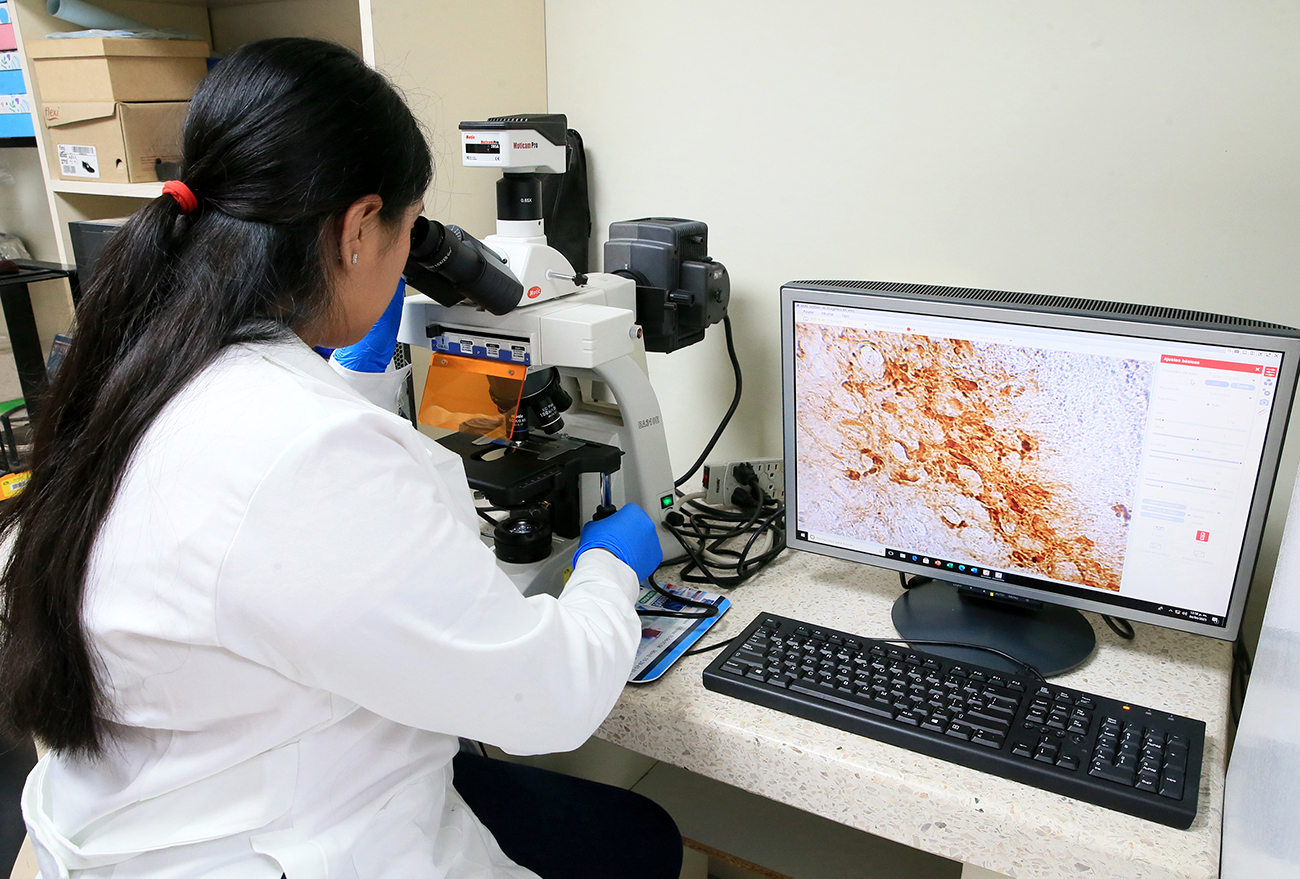

En el modelo animal con 6-OHDA, después de 15 días de valoración y de comprobarse el diagnóstico Parkinson a partir de la disminución de su capacidad motora, se ha observado que el dolor se presenta hasta el día 20, etapa en la que se comienza a evaluar el efecto de los fármacos y a caracterizar sus mecanismos de acción.

Hasta el momento, se han estudiado moléculas con potencial actividad analgésica, los mecanismos de acción implicados en el efecto inducido por estas, con herramientas farmacológicas, biología molecular, histología, química computacional y análisis digital de imágenes que permiten realizar investigación básica de frontera.

De acuerdo con la investigadora de la UAM, se ha demostrado que el tratamiento crónico de levodopa, pramipexol, rotigotina y celocoxib reduce el dolor neuropático en animales con Parkinson y que la combinación de levodopa y celocoxib potencia el efecto analgésico, sugiriendo que estos fármacos o su combinación pueden ser útiles para mitigar el sufrimiento neuropático, además de analizar los mecanismos de acción que podrían estar participando en el efecto analgésico.

“Últimamente hemos estado caracterizando al pramipexol y la rotigotina que son fármacos dopaminérgicos, para proponer nuevos blancos terapéuticos, y algo que nos llamó la atención es que inhiben las células gliales y con ello, la neuroinflamación que va acompañada de la génesis y el mantenimiento del dolor”.

La especialista en Ciencia Neurofarmacológica y Terapéutica Experimental reconoció que se requiere más investigación para poder proponer un tipo de tratamiento efectivo para el dolor, lo cual motiva a impulsarlo en el país.

“Es necesario seguir trabajando e incrementar el conocimiento científico sobre los mecanismos que subyacen al dolor y la analgesia con el fin de ofrecer potenciales blancos terapéuticos que permitan el diseño, la síntesis y la evaluación de fármacos que coadyuven a un adecuado tratamiento farmacológico para aliviarlo”.

La doctora Godínez Chaparro, asegura que hay diversos casos de pacientes que sufren durante su vida algunas formas terribles de dolor que no se investigan lo suficiente y no se les puede ofrecer tratamientos científicamente eficaces para mitigarlo.

De acuerdo con el gobierno de México, en el país no hay cifras oficiales de cuántas personas padecen esta enfermedad; sin embargo, la Secretaría de Salud prevé una prevalencia entre 40 a 50 casos por cada 100 mil habitantes, cada año.

Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el Parkinson podría convertirse en el padecimiento grave más común para el año 2040, debido al aumento de vida y males degenerativos, de ahí que sea considerado como un problema de salud pública.

Esta enfermedad se manifiesta entre la cuarta y sexta década de vida de las personas, según datos de la Secretaría de Salud. El 70 por ciento de quienes la padecen tiene más de 65 años, mientras que el 15 por ciento tiene 50 años.

A pesar de que continúan las investigaciones sobre este padecimiento, hasta la fecha se desconoce su origen, aunque en un 15 por ciento de los casos intervienen factores hereditarios y tiene mayor incidencia en el género masculino.

El laboratorio de Dolor y Analgesia ubicado en el Edificio N, de la Unidad Xochimilco tiene la convocatoria abierta para aquellos que deseen hacer su servicio social, estudios de pregrado o posgrado a partir del estudio del dolor en la enfermedad de Parkinson. Si deseas más información envía un mensaje a: bgodinez@correo.xoc.uam.mx