1985-2025: Cuatro décadas de aprendizaje sísmico en México

El terremoto de 1985, un parteaguas en el desarrollo de la ingeniería sísmica en el país: Alonso Gómez Bernal

Alejandro Espinoza Sánchez

A cuatro décadas del sismo que cambió para siempre la configuración científica, urbana y social de la Ciudad de México, el doctor Alonso Gómez Bernal, a través de su experiencia y conocimiento, hace evidente cómo este fenómeno natural, ocurrido el 19 de septiembre de 1985, se convirtió en un punto de inflexión en variados ámbitos de la vida nacional.

El académico del Departamento de Materiales de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) señaló que el impacto del temblor de hace 40 años reveló múltiples vacíos en el conocimiento sobre los efectos locales del suelo, particularmente, en la zona lacustre de la metrópoli. “A pesar de contar ya con avances en geotecnia y sismología desde la década de 1950, el grado de amplificación que se registró, superior a diez veces en comparación con regiones de terreno firme, sorprendió incluso a los especialistas más experimentados”.

Este hecho motivó una reconfiguración en la forma de estudiar, prever y reaccionar ante terremotos y fue a partir de 1987 que se fortalecieron las redes de monitoreo sísmico, se multiplicaron las estaciones en todo el territorio y, en 1993, nació la Red Acelerográfica de la Institución, una iniciativa académica que permanece activa 24/7 para registrar temblores, colaborar con Protección Civil, emitir evaluaciones inmediatas y establecer la intensidad del movimiento, explicó.

Este sistema permite que, en tiempo real, se tomen decisiones cruciales: desde la evacuación preventiva de edificios hasta la programación de inspecciones estructurales según el grado de aceleración registrado, indicó en entrevista el profesor de la Unidad Azcapotzalco.

Ciudad fracturada

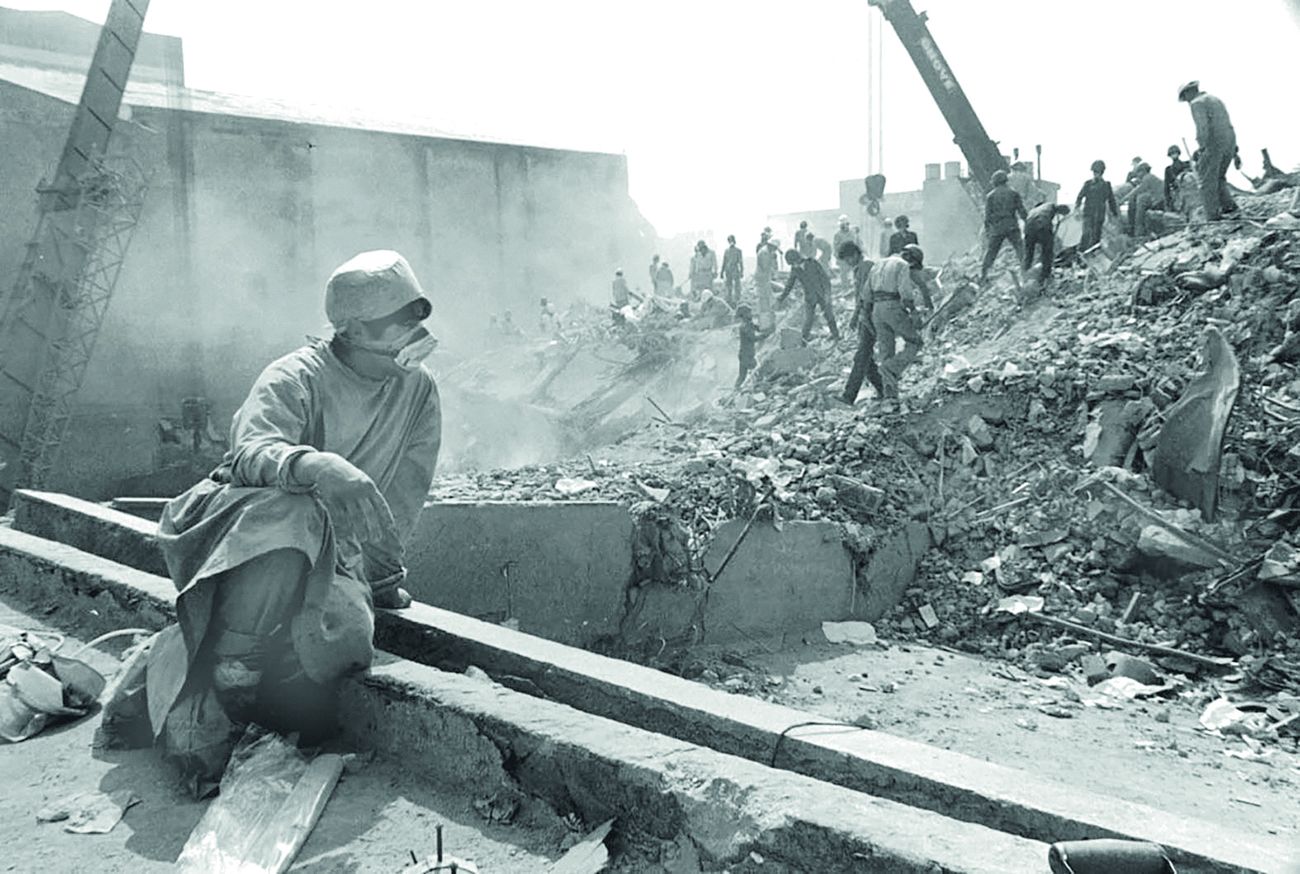

La mañana del 19 de septiembre de 1985, la Ciudad de México dejó de ser la misma, pues un terremoto de magnitud 8.1, con epicentro en la costa de Michoacán, sacudió el centro del país y desmoronó no solo estructuras físicas, sino certezas históricas, institucionales y sociales.

En menos de dos minutos, el corazón urbano se convirtió en un desastre y, de acuerdo con cifras oficiales, más de 10 mil personas fallecieron. Aunque otras estimaciones superan las 20,000, al menos 30,000 resultaron heridas y más de 100,000 quedaron sin hogar; se contabilizaron 416 edificios colapsados o con daño severo en la metrópoli, entre ellos hospitales, viviendas, escuelas y edificaciones emblemáticas como el Hospital Juárez, el Hotel Regis y el multifamiliar Benito Juárez.

Ese fenómeno marcó generaciones, pues no distinguió barrios ni condiciones sociales; su impacto fue devastador en la zona lacustre, donde el suelo amplificó el movimiento hasta diez veces más que en terrenos firmes, y muchas personas murieron mientras dormían y otras sobrevivieron atrapadas durante horas o días entre escombros, alimentadas solo por la esperanza.

Infraestructura y urbanismo

El especialista en ingeniería subrayó que los reglamentos de construcción sufrieron cambios sustanciales en octubre de 1985, apenas semanas después de lo ocurrido. “Se elevaron los niveles de diseño y se modificaron los parámetros estructurales para edificios nuevos y existentes; desde entonces, se han emitido en forma periódica las Normas Técnicas Complementarias, que regulan el diseño estructural de acuerdo con las condiciones sísmicas específicas de la urbe”.

Sin embargo, la expansión urbana no siempre ha seguido un criterio ordenado, pues zonas que entonces estaban despobladas, como la región sur, fueron gravemente afectadas por el sismo de 2017; además, el crecimiento demográfico, sin acompañamiento técnico y normativo, ha ampliado la vulnerabilidad estructural de nuevas áreas que antes no figuraban en los mapas de riesgo.

La academia ha insistido en implementar programas permanentes de evaluación estructural, enfocándose en inmuebles construidos antes de 1985, que aún hoy representan riesgos latentes, consideró.

Sociedad organizada

Un aspecto profundamente humano rescatado por el doctor Gómez Bernal es la reacción de la población ante el desastre. “En 1985, las autoridades tardaron en responder y fue la ciudadanía quien actuó primero, organizando brigadas de rescate, atención médica y logística”.

“El espíritu solidario espontáneo fue la columna vertebral de la primera etapa de emergencia, evidenciando que, frente al colapso institucional, la sociedad civil puede movilizarse con eficacia, empatía y compromiso”, resaltó.

Esta experiencia dio lugar a la formalización del Sistema Nacional de Protección Civil en mayo de 1986, y desde entonces se han estructurado protocolos de reacción, comunicación y atención postsismo; no obstante, aún hay tareas pendientes, especialmente, en la profesionalización de quienes operan estos sistemas en zonas vulnerables.

A juicio del especialista, preservar la memoria del terremoto de 1985 no debe tratarse como un simple recuerdo nostálgico, sino como una herramienta educativa y transformadora. “Cuarenta años en la escala geológica no son nada, pero para la memoria humana son una oportunidad para construir conciencia colectiva”.

Las nuevas generaciones pueden no haber vivido aquel evento, sin embargo, sí enfrentaron el ocurrido en 2017; por ello, estrategias educativas creativas, desde exposiciones, contenidos digitales, simulacros masivos o campañas en redes sociales deben sembrar una cultura de prevención realista y continua.

“Enseñar que estos movimientos seguirán ocurriendo, sin fecha ni aviso, es una manera de empoderar a las futuras generaciones con responsabilidad y conocimiento”, aseveró el investigador.

Retos y vulnerabilidades

Aunque la normatividad técnica ha evolucionado, persiste la preocupación sobre el crecimiento urbano descontrolado, básicamente, en zonas de alto riesgo sísmico. La densificación habitacional incrementa la posibilidad de daños estructurales severos en futuras emergencias. De ahí la necesidad de reforzar los mecanismos de vigilancia técnica y la gestión territorial con visión de largo plazo.

Apuntó que, aunque la comunicación se ha transformado en forma radical gracias a la tecnología, lo que permite conocer casi al instante cuándo ocurre un sismo, “es vital que esa información sea confiable, seria y útil, evitando la propagación de datos falsos o alarmistas”.

Son cuatro décadas que no solo implican avances científicos y técnicos, sino también transformaciones profundas en la conciencia social y urbana de la capital del país. “La academia, en este contexto, no solo es productora de conocimiento: es guardiana de la memoria, fuente de soluciones y motor de la preparación ciudadana ante los desafíos que inevitablemente seguirán ocurriendo”, concluyó.